1 序章

千住宿が日光道中の初宿として開宿してから、今年で400年を迎えます。

この節目の年を祝して、足立区立郷土博物館では特別展「千住宿400年」を開催いたします。

祭礼具や美術品、古文書など、江戸時代「大千住」と呼ばれた千住宿の繁栄を現在に伝える文化遺産たち。

本展では、その貴重な資料を通して、千住宿開宿から現在に至るまでの400年の軌跡をご紹介します。

2 山車

千住四丁目の氷川神社に伝わる山車(だし)は、区内唯一の江戸型山車です。

江戸型山車は、三つの層に分かれていることが特徴です。人形の上がる三層目と、四方幕で飾られた二層目の枠が、上下にスライドし、一層目の囃子台の後ろの枠内に納まる構造になっています。これは、人形の台座が下がることで江戸城の門をくぐれるようにするための仕掛けと言われています。

人形は、源頼朝の前で舞を舞った静御前で、長烏帽を被り、水干(すいかん)に紅い長袴を着けた白拍子の姿をしており、江戸時代から明治期まで、17代続いた人形師鼠屋五兵衛(ねずみやごへえ)の作と伝えられています。

高さ約7.5mのこの山車は、実際に江戸城の門をくぐったことはなく、社号額の裏面に書かれている1883年から千住四丁目を巡行したことがわかります。二層目を覆う四方幕は、赤い羅紗布に、鶴と若松を厚く刺繍した豪華なもので、千四の町名も金糸で刺繍されています。

博物館で組み上げ展示を行うのは、12年ぶりとなります。

3 氷川神社四神像

千住仲町に鎮座する氷川神社には、1833年に奉納された四神鉾(ししんぼこ)が伝えられています。四神とは、中国の神話に登場する東西南北の守り神、東の青龍・西の白虎・南の朱雀・北の玄武、の霊獣のことです。

他に剣鉾があり、四神像や長さ120㎝の剣を取り付けると全長5mほどの高さの鉾となります。

また、それぞれの鉾の竿に下げる長さ223㎝の旗があり、黒ビロードに縁どられた赤い羅紗布に、巴紋と掃部宿の文字が金糸で刺繍してある華やかなものです。

祭礼の際に、日光道中沿いの薬問屋の店先に一列に立ち並べた様子が写真に残されており、街道を行き来する人々の目を強く引いたことでしょう。

4 掃部宿小型厨子

千住宿の一部であった掃部宿(かもんじゅく)、現在の千住仲町の旧家 若田家に伝わった神社建築を模した小型厨子です。

厨子とは、大切なものをしまう箱型の入れ物です。神奈川県伊勢原市の大山阿夫利神社を信仰し、大山のご神水を入れた容器を収めるためにつくられました。大山のご神水には雨を降らせる力があるとされ、雨乞いのためご神水をいただくことを「お水もらい」と呼んでいました。背面には、担ぐための棹(さお)を差し込む穴が開いています。

前面にある門扉は錠前で閉じられた形になっており、背面から開閉し、中には容器を安定して置くために底の形をくりぬいた台が入っています。

精緻な彫刻や和紙でできた覆い屋根などの繊細な作りから、実際に大山まで担いでいったものではなく、儀礼のために用いられたと考えられます。

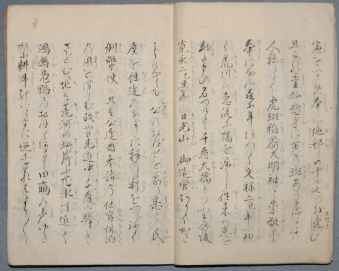

5 旧稿録稿本

この古文書は、千住の宿場役人や町役人を務めた千住二丁目の永野家によって執筆・伝来しました。

地域の歴史や文化史をまとめたもので、2022年に新たな古文書が発見されるまでは、千住宿が寛永2年(1625年)に開宿したことの唯一の根拠とされてきました。この本には校正の跡が見られ、筆跡も統一されていないことから、未完成のままであると考えられています。

1960年代の足立史談会の活動によって注目され、解読されたことで近隣自治体にも広く知られるようになり、当時から優れた歴史書と評価されています。

この古文書は、その後、博物館の前身である「中央図書館郷土資料室」に寄贈され、博物館の開館とともに引き継がれました。

6 日光祭礼式絵巻

この絵巻は、日光東照宮の祭礼を描いたもので、長さは29.3mにも及びます。

この絵巻を伝えた千住仲町の高尾家の由緒書や箱書きには、この絵巻が「日光東照宮御祭礼式之絵巻物」として拝領されたと記されています。しかし一部が省略されていること等から、栃木県立博物館が所蔵する江戸時代末期の「日光祭礼絵巻」を原本とする写本であると考えられます。

この絵巻を含む高尾家文書は、高尾家の一族で葛飾区亀有に住んでいた故・山本卓弥(たくや)氏が、「葛飾区郷土と天文の博物館」の指導を受けて目録を作成し、分類したもので、1993年に当館の収蔵となりました。

7 千手観音立像御前立

千住の地名の由来となったとも言われる、秘仏・千手観音。

千手観音の「千手」は、40本の脇手(わきしゅ)それぞれが25の世界を救い、合計で1000の世界を救うといわれています。

室町時代に一本の木から彫り出されたこの仏像は、千住二丁目 勝專寺により長い間秘仏として大切に守り伝えられてきました。

2023年、仏師、彫刻家として有名な東京藝術大学名誉教授の籔内佐斗司(やぶうち さとし)氏が手がけた千手観音が造られました。参拝者がいつでもお参りできるようにと、お寺の檀家からの寄付によって造られたのが、この「御前立(おまえだち)」です。

現代に生まれた新しい仏像は、千住の歴史を未来へと伝える遺産となることでしょう。

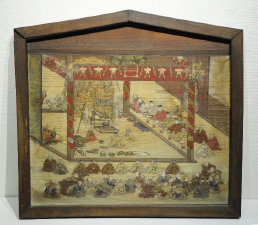

8 釜鳴神事絵馬

千住宿の人々が描かれた絵馬です。制作は1822年で、千住河原町の稲荷神社で行われていた釜鳴神事(かまなりしんじ)の様子が描かれています。

釜鳴神事とは、釜で湯を沸かした音で吉凶を占う神事のことです。絵馬には、釜を取り囲む千住宿の町衆の姿が生き生きと描かれています。

当時の千住の町人は、公式の場で脇差を腰に差し、裃(かみしも)を着ることが幕府から許されていました。絵馬にはその通りの姿が描かれており、武家の装束を身につけた人々も登場します。これは、当時の人々の姿を知る上で重要な資料です。

稲荷神社は太平洋戦争の空襲で大きな被害を受けたにもかかわらず、この絵馬は戦前からあるコンクリートでできた蔵で守られ、無事に現代に伝えられました。

9 黒漆塗仏二枚胴具足

江戸時代の千住三丁目の東部にあたる現在の千住旭町の旧家に伝来した甲冑(かっちゅう)で、戦国から江戸時代にかけて用いられた当世具足(とうせいぐそく)とよばれる形式です。当世具足とは、火縄銃の登場によって変化した戦に対応した具足のことで、動きやすく防御力が高いことが特徴です。

注目すべきは兜の内側で、いまの茨城県にあたる常陸国の兜鍛冶、早乙女家親(いえちか)の名前が記されています。

家親は戦国から江戸時代初めの人で、この兜は防御力に長け、実用面で優れた作と評価されています。

兜以外の部分は江戸時代前期の作とされ、作者は明らかとなっていません。

このたび現代の甲冑師 西岡文夫氏の手により修復が完了し、初公開となりました。

千住宿には、商人でありながら、帯刀を許され、警察的な機能を担った武士の身分も持つ、「二重身分」の人々がいたことが一つの特徴です。この甲冑は、千住宿の旦那衆の武士としての誇りを象徴する歴史的な資料です。

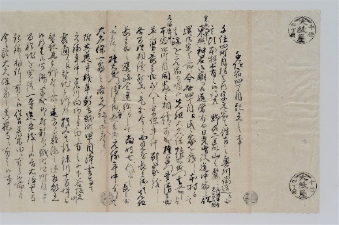

10 千住四丁目起立之事

この古文書は、千住宿が寛永2年(1625年)に成立したことを、商家の当主が記した古文書です。千住四丁目の紙問屋である「紙屋」大久保伊助家が、千住宿の成立に合わせて現在の千住元町から四丁目に移り住んだ経緯が記されています。

1851年に執筆されたこの文書は、後年に改ざんされることのないよう、紙の継ぎ目や重要な事項に印が押されており、正確に伝えようとする筆者の努力がうかがえます。

また、この古文書は、千葉県へ転居した大久保家によって長らく大切に保存され、2024年に博物館に寄贈されました。

旧稿録稿本に加え、千住宿開宿の由来を明らかにするものとして、その貴重さから、2025年に足立区の文化財に登録されました。

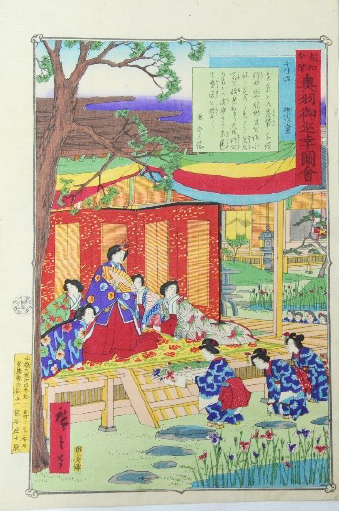

11 奥羽御巡幸図会 千住駅 御小休之景

この錦絵は、明治天皇の皇后(後の昭憲皇太后)に、千住の子女が季節の花である菖蒲を献上する様子を書いています。場所は現在の千住三丁目にあった行在所、つまり仮の御所です。

作者は三代歌川広重で当時の報知新聞が発行しました。

時は1876年、明治天皇が東北地方へ出発する際、皇后が千住まで見送りに訪れ休憩したときの一場面です。明治天皇は1881年にも東北・北海道をめぐりますが、出発時と帰還時、皇后が千住まで見送りと出迎えに訪れました。

明治の千住を代表するこの貴重な錦絵は、千住が明治時代においても交通の要衝であったことを伝える資料でもあります。

12 書画貼交屏風

千住柳町の旧家に伝来した、色紙や短冊などを貼りつける「貼り交ぜ」という手法で作られた屏風です。

明治から戦前に活動した俳人の其角堂機一(きかくどうきいち)、その後継者の永湖(えいこ)や、近代画壇で活躍した日本画家などによる、絵や俳句のかかれた色紙や短冊、扇面が屏風全体に散りばめられています。

注目すべきは屏風の下部で、俳句の愛好者が集まって句を詠み合う「句会」で用いられた用紙が装飾のように貼り重ねられています。

恐らくは、この屏風が伝来した家の主が参加した句会で使われた用紙なのでしょう。もしかしたら、自身の家が句会の会場となっていたのかもしれません。

江戸時代以来、俳諧に親しむ文化が根付いた千住ですが、この屏風は、昭和前期における千住の人の俳諧活動を物語る貴重な一点と言えます。

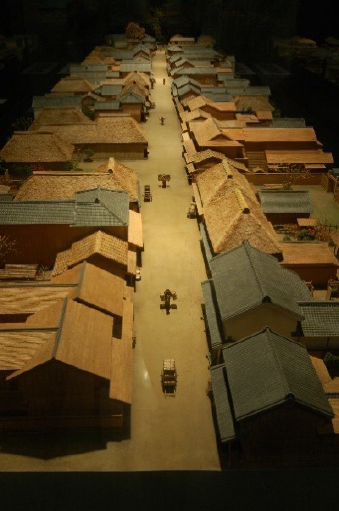

13 千住宿模型

この模型は、江戸時代後期、1800年代から1830年代ごろの宿場の中心部であった現在の千住一丁目の南端、東京芸術センター付近を50分の1スケールで復元しています。

ここには宿場運営の中心であった通行料を定める問屋場、幕府役人が常駐し、荷物の重さをチェックする貫目改所、馬をつなぐ馬寄場、そして一里塚や高札場がありました。

もう一つ注目すべき点は、馬寄場のとなり、庭がある整った建物です。これは文化12年(1815年)に有名な「千住酒合戦」が開かれた、飛脚問屋の中屋六右衛門の屋敷です。

千住酒合戦は、当時の千住宿における最大の文化イベントであり、江戸内外で高い評判を得ました。

この模型は1986年に博物館が開館するにあたり江戸時代の交通史や建築学の専門家からなる学術調査団が結成され、その調査成果をもとに制作されました。現在、多くの博物館で見られる復元模型の中でもその精巧さから高い評価を受けています。

14 木蓮に菜の花図扇

「琳派」の画風を江戸で広めた酒井抱一の最も高名な弟子、鈴木其一が木蓮と菜の花という春の草花を直筆で描いた扇で、右下に記された落款の特徴から、其一による作品の中でも晩年に描かれたものと考えられます。

右端から伸びる木蓮の幹や枝には、墨の上に緑色の絵の具を垂らし、そのにじみを紋様とする琳派特有の技法である垂らし込みが用いられています。

扇の中心となる要から扇面が貼られた部分にかけて伸びる中骨の部分は、波打つような曲線があしらわれた洒落た作りとなっています。

其一は、文化12年(1815年)に行われた千住の酒合戦の頃より、千住の人々と深く交流して様々な作品を残した絵師でした。本作は2025年、地域ゆかりの絵師である其一の関連作品として、美術商を通じ、郷土博物館が収蔵しました。

15 写真が伝える千住の災禍

今回ご紹介している資料が現代に残っているのは、千住宿の人々が災害や戦争被害から大切なものを守った結果です。

千住では、1910年の大水害や1950年代の高潮被害など、たびたび水害が発生しました。人々は大切なものを家や蔵の2階以上に保管するなど、日頃から備えていました。

また1923年の関東大震災や1945年の太平洋戦争末期の空襲による被害からも資料を守り抜きました。

特に空襲では、千住一丁目から南にかけて広範囲が焼失しましたが、人々が炎上を防いだ蔵のおかげで、多くの古文書や美術品が焼けずに今日まで伝えられました。

博物館が紹介しているこれらの貴重な資料は、こうした人々の強い思いと努力によって守られてきたことを忘れてはなりません。